Mord im englischen Landhaus einmal anders

Der erste Satz

Die Kommissarin brauchte nicht lange, um ihre Zielperson in der Menge auszumachen, obwohl an diesem Dienstagvormittag reger Betrieb herrschte und die Halle von Paddington Station vor Fahrgästen wimmelte.

Krimi der Woche ∙ N° 35/2025 ∙ Hanspeter Eggenberger

Um Liz Truss geht es eigentlich nicht in „Der Beweis meiner Unschuld“. Dass der neue Roman von Jonathan Coe aber genau während der ebenso kurzen wie desaströsen Amtszeit von Truss als britische Premierministerin spielt, ist natürlich kein Zufall. Denn das Buch ist zwar vordergründig ein Whodunit, den Hintergrund bildet aber die Entwicklung des Konservatismus seit Thatcher und Reagan bis in die heutige Zeit. Diese Bewegung, die sich immer mehr von der Wahrheit verabschiedet, ist das Hauptthema des linken Bloggers und Journalisten Christopher Swann. Dieser wird auf einem alten Landgut, wo er eine Konferenz einer rechten Organisation, die von einem ehemaligen Kommilitonen geführt wird, besucht, ermordet. Dort hat Swann sich bei ein paar Leuten unbeliebt gemacht, bevor er erstochen wird. Dem Besitzer des Gutes weist er die Sklavenhändlervergangenheit seiner Vorfahren nach, dem Kongressveranstalter wirft er vor, das britische Gesundheitssystem NHS an die Privatindustrie verhökern zu wollen, und auch mit einem seltsamen Professor, der über einen vergessenen konservativen Schriftsteller referieren soll, legt er sich an.

Das sind schon eine ganze Menge Themen für einen Roman, doch Coe bringt auf seine unnachahmliche Art, die von augenzwinkernd über ironisch bis sarkastisch geht, noch viel mehr unter. Das beginnt bei Kleinigkeiten wie den sich stetig wiederholenden Sicherheitsdurchsagen in Zügen und der Funktionsweise der Lifte im Terminal 5 in Heathrow und geht bis zu bedeutenden Themen rund um den Literatur-, Universitäts- und natürlich Politbetrieb. Dabei spielt er auch noch mit verschiedenen literarischen Genres: Der Mord auf dem Landgut wird zum Cosy-Krimi, die Erinnerungen eines Kommilitonen zu einer Dark-Academia-Geschichte, eine Autofiktion zweier junger Frauen geht der Lösung des Mordfalls nach.

Auch wenn man vielleicht nicht jede Anspielung mitbekommt und nicht zu jedem Seitenhieb den Hintergrund im Detail kennt: Dank Coes überschäumendem Ideen-Cocktail bietet der originelle Mix aus Whodunit-Krimi und Politsatire nicht nur ein durchaus ernst gemeintes Gesellschaftsbild, sondern auch ein unterhaltsames Lesevergnügen.

Wertung: 4,1 / 5

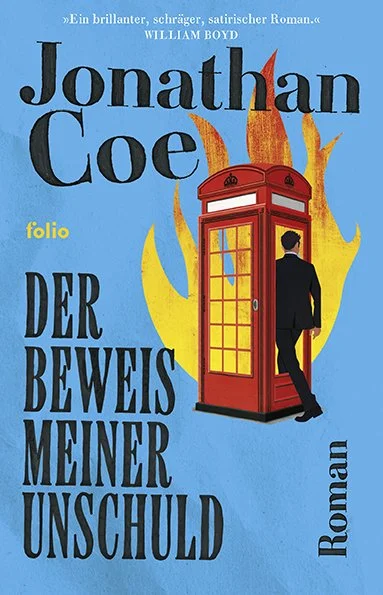

Jonathan Coe: Der Beweis meiner Unschuld

(Original: The Proof of My Innocence. Viking, London 2024)

Aus dem Englischen von Cathrine Hornung

Folio Verlag, Wien und Bozen 2025. 409 Seiten, 28 Euro/ca. 40 Franken

Bestellen bei Amazon

Bild: jonathancoewriter.com

Jonathan Coe,

geboren 1961 in Lickey im Bromsgrove District in Worcestershire, etwa zehn Meilen südöstlich der englischen Grossstadt Birmingham, studierte an der King Edward’s School in Birmingham und am Trinity College in Cambridge. Er lehrte an der University of Warick in Coventry, wo er einen Master und einen Doktortitel in Englischer Literatur erwarb.

Nachdem er schon seit seiner Schulzeit geschrieben hat, beendete er während der Arbeit an seiner Dissertation über Henry Fiedlings Roman „Tom Jones“ aus dem Jahr 1746 seinen ersten Roman, der veröffentlicht wurde: „The Accidential Woman“ (1987). Für seinen vierten Roman „What a Carve Up!“ (1994; Deutsch „Allein mit Shirley“, 1997), einer „bissigen Satire über die Sozial- und Wirtschaftspolitik der Ära Margaret Thatcher“ (Wikipedia), wurde er mit dem John Llewellyn Rhys Prize und in Frankreich mit dem Prix du Meilleur Livre Étranger ausgezeichnet. Inzwischen hat er insgesamt 15 Romane veröffentlicht, die sich meist satirisch und witzig mit sozialen und politischen Themen der Zeit befassen, und er wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. Mehrere seiner Romane wurden fürs Fernsehen verfilmt. „The Terrible Privacy of Maxwell Sim“ (2010) wurde vom französischen Regisseur Michel Leclerc unter dem Titel „La vie très privée de Monsieur Sim“ (2015) verfilmt.

Neben der Literatur ist er auch als Musiker und Komponist aktiv. Er spielte in Bands und trat bei verschiedenen Gelegenheiten immer mal wieder auch öffentlich auf, unter anderem etwa mit dem englischen Flötisten und Saxofonisten Theo Travis (Soft Machine). Für den Franzosen Philippe Auclair aka Louis Philippe schrieb er Songtexte. Er schrieb „Say Hi to the Rivers and the Mountains“ (2009), ein 60-minütiges „Spoken Musical Theatre” mit Musik und Songs der Band The High Llamas.

Jonathan Coe, der sich als Atheist bezeichnet, ist seit 1989 verheiratet mit Janine McKeown; das Paar hat zwei Töchter. Sie leben seit vielen Jahren in London.